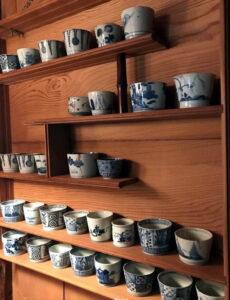

(太閤窯)初代・二代 小西平内作品

陶芸家 小西 平内(こにし へいない)

初代:1899年(明治32)~1991年(平成3)

二代:1928年(昭和3)~2015年(平成27)

兵庫県西宮市に「太閤窯」を構える陶芸家、およびその名跡。

太閤窯を築いた初代・平内とその甥の二代・平内

初代:1945年有馬山中に居を移し、登窯及び楽窯を築いて作陶に努める。その後、伊賀焼きに専念。

1949年「半泥子一門展」が岡山と山口県で開催され、出品。

二代は1928年に愛媛県に生まれ、十代のうちに叔父の初代に師事。

初代のもとで作陶技術を学んだあと、翌年には昭和の光悦と称される川喜田半泥子に師事し、

茶陶作りの技術を身に着ける。

1964年に叔父の隠居に伴い、二代・小西平内を継承。

その後は大阪三越での初個展にはじまり、国内外での活躍を見せる。

楽焼・伊賀焼による茶陶を中心に制作し、伝統的な茶陶の精神を大事にした作品を多く残す。

特に黒樂茶碗、赤樂茶碗は小西平内の精神を体現したような代表作品であり、その実力は茶道家元等からも高く評価されてる。

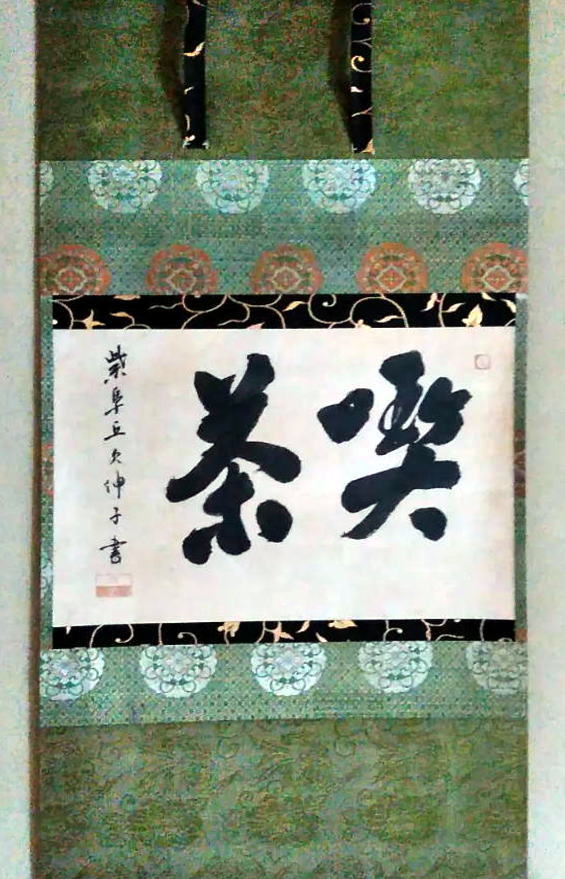

欠伸子(江月宗玩)の書

江月宗玩(こうげつ そうがん、1574~1643)は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての臨済宗の僧。大徳寺住持。堺の豪商で織田信長、豊臣秀吉に茶頭として仕えた津田宗及の子。茶道、書画、墨跡鑑定にすぐれていた。号に欠伸子、他

即中斎 酒樽

即中斎(千宗左 13代(1901~1979))が酒樽の蓋に書かれたものです。

1936年、兄・不言斎が急逝、1937年、父・惺斎の死去のため、表千家13代家元を継ぐ。1975年、表千家同門会を発足させ茶の普及につとめた。

凡鳥棗(ぼんちょうなつめ)

庸軒好(ようけんこのみ):庸軒とは藤村庸軒(ふじむらようけん)のことで、薮内紹智に茶の湯を学び、のち千宗旦のもとで台子伝授を許され宗旦四天王の一人に数えられた。

備前水指し 山本陶秀造 雄一箱

山本陶秀(やまもと とうしゅう、1906~ 1994) 陶芸家 岡山県出身 人間国宝

山本雄一(やまもと ゆういち、1935~) 陶秀の長男で、陶秀に師事

岡山県重要無形文化財保持者

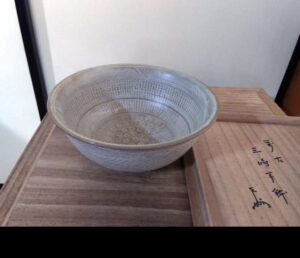

三島茶碗(みしまちゃわん)

三島茶碗(みしまちゃわん) とは、高麗茶碗の一種で、李朝初期15~16世紀の慶尚南道で焼かれたとされ、雲鶴に次いで古いと考えられている。

鉄分が多い鼠色の素地に、印やへらや櫛で紋様をつけ、白土の化粧土を塗った後、削り又は拭き取り仕上げをし、長石釉や木灰釉を掛けて焼成した白象嵌の陶器で、「暦手(こよみで)」とも呼ばれる。

即中齋(13代無盡宗左)( 1901-1979):茶道表千家十三世家元。京都生。表千家十二世惺斎の次男。

幼名は覚二郎、号に無尽・清友軒。昭和11年兄不言斎が急逝、さらに翌年父惺斎の死去のため、同年家元を継ぐ。

戦時体制下、また戦後の混乱期にも静かに古格を守り、茶の普及につとめた。

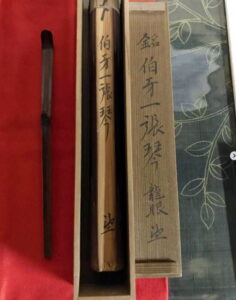

松竹梅茶杓

銘山里 即中齋箱筒

即中齋(13代無盡宗左)( 1901-1979):茶道表千家十三世家元。京都生。表千家十二世惺斎の次男。

幼名は覚二郎、号に無尽・清友軒。昭和11年兄不言斎が急逝、さらに翌年父惺斎の死去のため、同年家元を継ぐ。

戦時体制下、また戦後の混乱期にも静かに古格を守り、茶の普及につとめた。

風炉先屏風

有馬大茶会時のものと伝えられる。

表千家、裏千家の宗匠、吉井勇、目片宗允などのお名前が記された大変珍しい風炉先屏風。